8.5. ホストグループの構造

ホストグループをネスト化して相互のパラメーターを継承できるということは、特定のワークフローに適するホストグループの階層を定義できるということになります。ホストグループの構造を入念に計画すれば、ホスト設定の保守が容易になります。このセクションでは、ホストグループを体系化するための 4 つのアプローチを説明します。

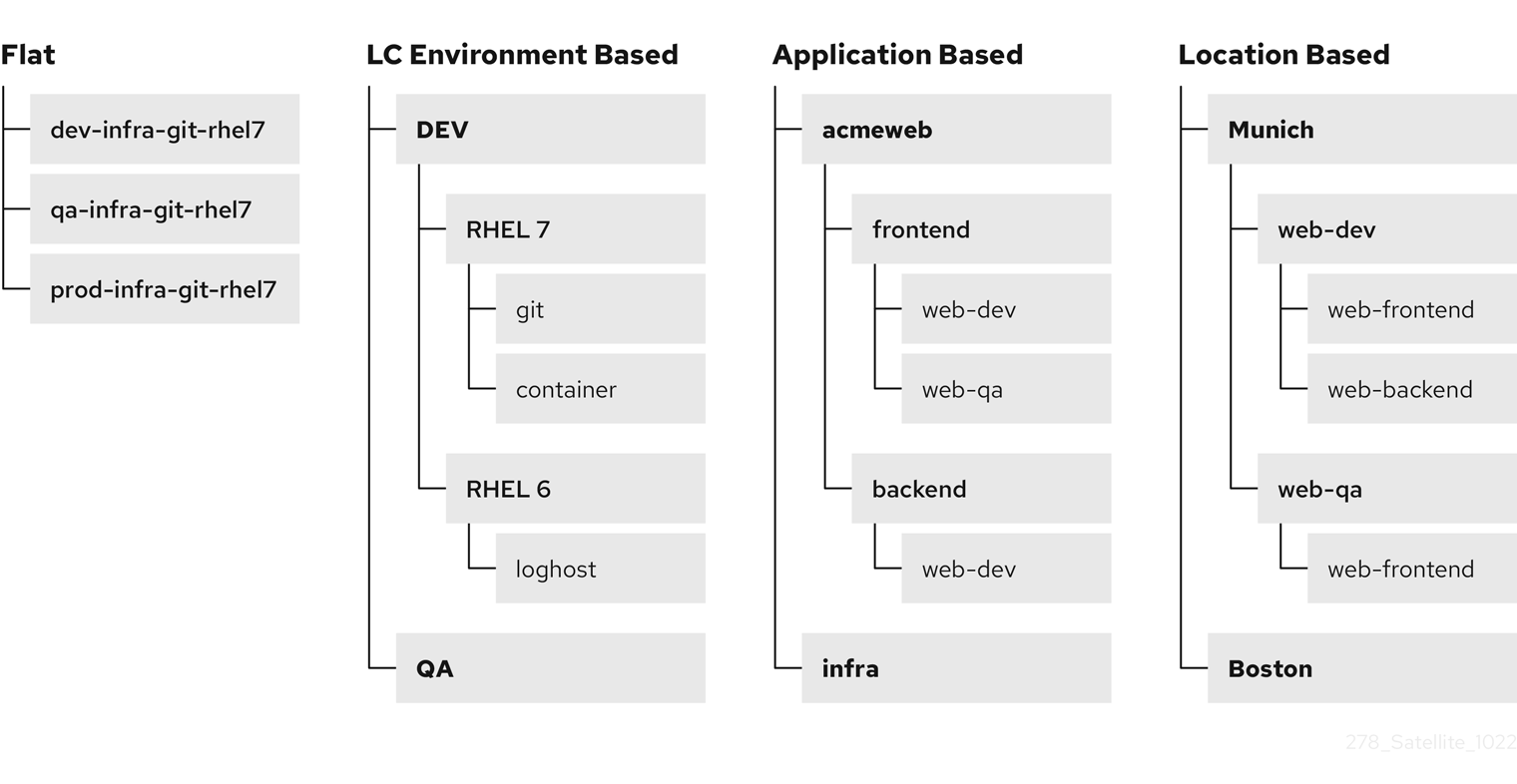

図8.2 ホストグループ構造の例

- フラット構造

- フラット構造の利点は、継承が行われないため、あまり複雑にはならないことです。ホストのタイプが限られているデプロイメントでは、このシナリオが最善のオプションになります。ただし、継承が行われないため、ホストグループの設定が重複するリスクがあります。

- ライフサイクル環境ベースの構造

- この階層では、最初のホストグループレベルはライフサイクル環境に固有のパラメーターに使用します。2 番目のレベルにはオペレーティングシステム関連の定義が含まれ、3 番目のレベルにはアプリケーション固有の設定が含まれます。この構造は、ライフサイクル環境ごとに責任が分けられているシナリオで役に立ちます (たとえば、ライフサイクルの Development (開発)、QA (品質保証)、Production (実稼働) の各ステージごとに所有者がそれぞれ設定されている場合)。

- アプリケーションベースの構造

- この階層は、特定のアプリケーションに対するホストのロールに基づいています。たとえば、これにより、バックエンドおよびフロントエンドのサーバーグループに対するネットワーク設定の定義が可能になります。ホストの一部の特徴を、Puppet ベースの、複雑な設定の管理に対応した形で分類できます。ただし、コンテンツビューはこの階層の最下位レベルのホストグループにのみ割り当てることができます。

- ロケーションベースの構造

- この階層では、ロケーションの区分がホストグループ構造に連動します。ロケーション (Capsule Server) トポロジーが他の多くの属性を決定するシナリオでは、このアプローチが最善のオプションになります。しかし、この構造はロケーション間でのパラメーターの共有を複雑にします。そのため、アプリケーションが多数ある複雑な環境では、設定を変更するたびに、変更が必要になるホストグループの数が大幅に増加します。